이진경 목사의 영화일기

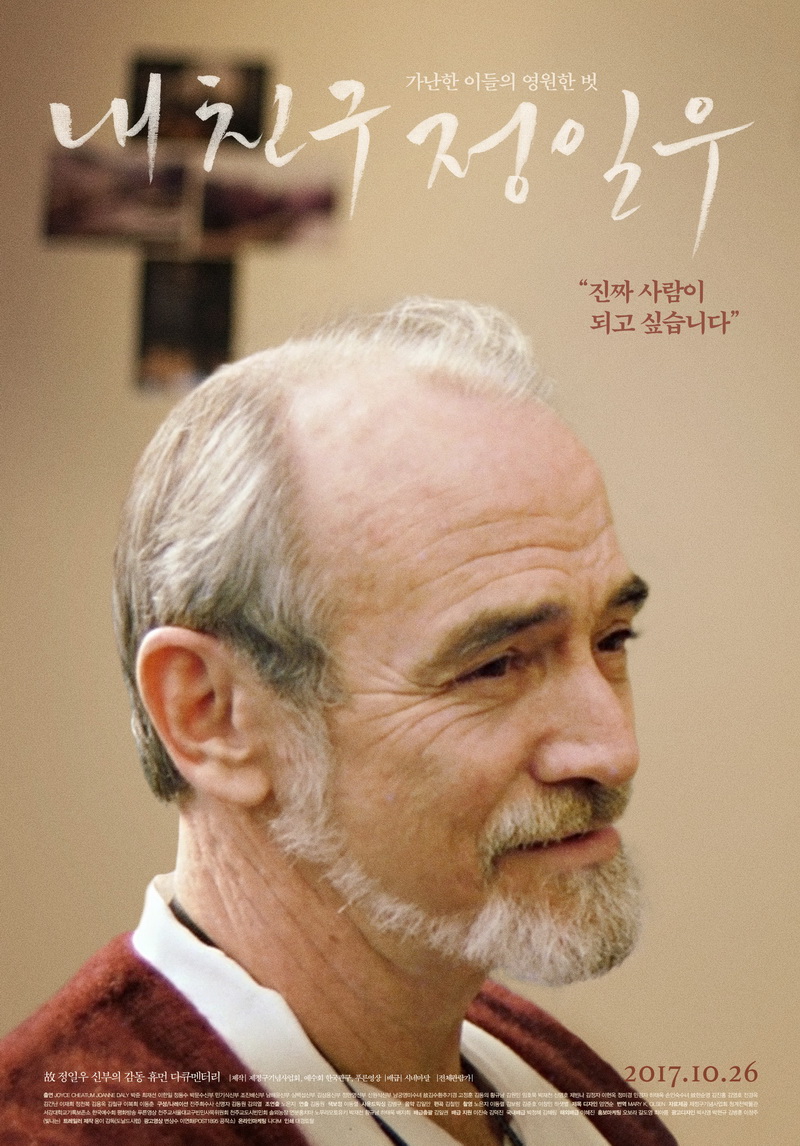

《내 친구 정일우》 (2017)

몇 해 전 학생들과 함께 하는 독서모임에서 ?전태일 평전?을 읽었다. 마침 11월이었고 책을 다 읽고 난 주말에는 학생들과 전태일다리로 알려진 평화시장 앞 청계천 버들다리를 방문하기도 했다. 그렇게 의미 있는 시간을 보내고 마지막까지 남은 사람들과 저녁에 함께 본 영화가 바로 《내 친구 정일우》였다.

한국어를 유창하게 구사하는 미국인 예수회 신부, 존 빈센트 데일리라는 이름으로가 아니라 정일우라는 이름으로 더 잘 알려진 외국인 신부는 사제 서품을 받고 서강대에서 신학을 가르치던 중 돌연 청계천 판자촌으로 뛰어들고 만다. 쉽게 이해할 수 없었던 이런 대담한 투신을 감행했던 때는 1973년, 군부독재의 혼란한 세월 속에서 정일우 신부는 그 후로 청계천과 상계동에서 철거민 곁을 지키면서 빈민운동에 앞장선 삶을 살게 된다. 영화는 바로 이 신부에 대한 다큐멘터리다. 영화는 그를 기억하는 사람들을 중심으로 그가 어떤 사람이었는지, 어떤 신앙인이었는지, 어떤 사제였는지를 가감 없이 보여준다.

대부분의 개신교와 달리 담배와 술에 자유로운 가톨릭 사제답게 영화 속에서 보이는 정일우 신부의 모습은 담배를 입에 물고 가난한 동네사람들과 막걸리를 마시며 흥겹게 유행가를 함께 부르는 격의 없고 소탈한 모습으로 등장한다. 그러나 이렇게 가벼운 겉모습과는 다르게 가끔씩 들리는 그의 설교는 너무나 무겁다. 그러나 이 무겁다는 말은 결코 어렵다는 의미에서가 아니다. 어려움을 따지자면 오히려 정반대다. 영화가 간간히 비춰주는 신부의 강론은 참으로 단순하고 소박하다. 하지만 이 단순하고 소박한 말이 깊고 무거운 진리를 실어 나른다. 하긴, 생각해보면 예수님의 설교도 그랬다. 누구나 알아들을 수 있는 쉽고 소박한 말로 설교를 하셨지만 누군가는 그 말에 존재가 흔들리는 충격을 받았고, 누군가는 그 말 때문에 그를 죽일 듯 미워했다. 그러나 어떤 경우에든 내쳐진 사람들은 위로를 받았다.

우는 사람들과 함께 우는 신부, 내쫓긴 사람들을 기도회의 자리로 위로하는 신부, 정일우 신부는 그 기도회 자리에서 이렇게 사람들을 위로한다. “높은 자리에 있는 사람, 교육 받은 사람, 돈 있는 사람, 힘 있는 사람, 권력 있는 사람, (그들이) 이 나라를 올바르게 잡아야 돼요. 그런데 안 하기 때문에, 절대로 안 하기 때문에, 이 나라의 희망은 가난뱅이뿐이요.” 이 말이 무슨 뜻인지는 몰랐어도 가난한 사람들은 이 말에 위로를 받고 자부심을 얻었다고 한다.

엉뚱한 말이지만 처음 신부를 포스터에서 봤을 때 꼭 숀 코네리를 닮았다는 생각이 들었다. 그리고 이 잘생긴 목회자의 삶을 다 보고 난 후의 느낌은 감동이 아니었다. 감동이라기보다는 불편함, 영화를 보는 내내 마음은 불편하기 그지없었다. 한없이 부끄러웠기 때문이다. 전태일로부터 시작하여 정일우로 마무리한 하루, 그것은 좋은 마무리가 아니라 감당키 어려운 마무리였다.

이상하게도 지금의 교회는 예수를 믿는 것과 예수를 따르는 것을 별개의 것으로 이해하고 있는 것처럼 보인다. 둘은 원래 하나였을 텐데 말이다. 영화는 지금의 교회가 놓치고 있는 예수를 따른다는 것의 의미가 무엇인지 생각하게 한다. 그러나 예수와 비슷한 삶을 살았을 한 사람의 생애를 그려내면서도 영화는 그를 한없이 미화하거나 신격화하지 않는다. 오히려 치매로 정신을 놓친 그의 최후 모습을 보여주면서 그가 얼마나 인간적이었는지를 보여준다.

영화를 통하여 이 나라가 과연 어떤 나라였고 여전히 어떤 나라인지를 한번 생각해보는 것도 좋을 것이다. 그리고 그 속에서 교회의 자리는 어디인지 더불어 생각해보는 것도 좋을 것이다. 유감스럽게도 그의 다음 말은 여전히 그 울림을 잃지 않고 있는 것만 같기 때문이다.

“우리 교회가 가난한 사람들과 함께 산다면은 교회가 구원을 받을 거요. 교회가 가난한 사람들을 구원해줄 것이라고 생각하지 않고 그 반대로 가난한 사람들이 교회를 구원할 것이라고 믿습니다.”

|

||

기사 원문 보기